L’examen des résultats de l’évaluation va nous permettre d’identifier les points

forts et les faiblesses de notre méthode. La première démarche à envisager est

l’examen global de notre méthodologie, qui valide ou infirme l’utilité

d’un traitement basé sur des méthodes linguistiques dans le cadre de la

gestion de l’information. C’est d’abord dans la perspective de la tâche de

question-réponse que nous testons notre système. Pour ce faire, nous

confrontons les mesures de plancher avec les résultats de la méthode dite

« globale ».

Ce que nous appelons méthode globale est une application du système sur les

textes qui met en œuvre l’ensemble des processus et enrichissements disponibles

(analyse morpho-syntaxique, désambiguïsation sémantique, résolution de la

coréférence des pronoms sujets, synonymie, traits sémantiques, dérivation

morphologique). Au niveau des contraintes paramétrables, cette méthode

globale privilégie d’une part la précision en imposant la présence de

l’unité lexicale focus (cf. section 6.2.2 page ), mais sans négliger le

rappel, car la mise en correspondance des dépendances de la requête et des

réponses candidates ne rejette ces dernières que si aucune coïncidence n’est

constatée.

Le tableau 7.1 page indique clairement que notre méthode améliore non

seulement la qualité des réponses apportées en promouvant plus efficacement les

bonnes réponses (amélioration : 45%), mais augmente également son potentiel à

apporter une réponse à la question posée (amélioration : 19%). L’enrichissement

synonymique aveugle n’apporte que peu d’amélioration par rapport au plancher.

Toutefois, il est difficile de juger de ce résultat sans disposer des chiffres qui

évaluent un enrichissement, certes semblable à celui-ci, mais soumis à la sélection

de la désambiguïsation sémantique. Ce tableau ne permet pas non plus

d’identifier l’apport respectif des enrichissements qui nous ont conduit à ces

résultats.

|

|

|

|

|

| | Enrichissement | Score | Sans réponse |

|

|

|

|

|

| | Plancher | 0,295 | 139 |

|

|

| | Syn. aveugles | 0,303 | 137 |

|

|

|

|

|

| | Tous types | 0,428 | 113 |

|

|

|

|

|

| | |

| Tab. 7.1: | Résultats des planchers et de la méthode globale selon le

protocole de question-réponse. |

|

La table 7.2 page présente donc les résultats comparés des différents

modes d’enrichissement utilisés dans le cadre de la méthode globale. La

présentation du tableau montre un enrichissement croissant :

- le premier de ces enrichissements (Synonymie aveugle) a déjà été

présenté : il s’agit du plancher enrichi par les synonymes du Dubois

mais sans discernement. Aucune analyse n’a été apportée et aucune

résolution de coréférence n’a été réalisée. Le reste du tableau par

contre correspond à la méthode globale et la méthode de coréférence

a été utilisée ;

- la ligne Syntaxe présente les résultats de l’interrogation après analyse

morpho-syntaxique du texte. Les traits sémantiques sont ajoutés à ce

stade et les enrichissements suivants profitent de l’analyse syntaxique ;

- le champ Synonymes indique l’apport d’une synonymie aveugle

appliquée après analyse syntaxique des documents ;

- la ligne Dubois (D) indique un enrichissement réalisé à l’aide

des synonymes contextuels du dictionnaire Dubois suite à la

désambiguïsation sémantique. À partir de cette ligne, tous les

enrichissements bénéficient de cette désambiguïsation ;

- la ligne Dubois - Synonymes (D-Syn) met en œuvre

l’enrichissement contextualisé pour les synonymes du dictionnaire

Dubois, mais applique également un enrichissement aveugle des mots

qui n’ont pas été désambiguïsés à partir de ces mêmes synonymes

issus du Dubois ;

- la ligne Dubois - Bailly (D-B) présente les résultats dus à

l’enrichissement des synonymes contextuels conjoints des dictionnaires

Dubois et Bailly. Aucun enrichissement aveugle n’est effectué ;

- le champ Dubois - EuroWordNet - Memodata (D-EWN-M)

présente les résultats dus à l’enrichissement des synonymes contextuels

conjoints des dictionnaires Dubois, EuroWordNet et Memodata. Aucun

enrichissement aveugle n’est effectué ;

- la ligne Dubois - Dérivés (D-Dér) indique l’apport de la dérivation

morphologique couplée à l’enrichissement contextuel des synonymes

du dictionnaire Dubois. Aucun enrichissement aveugle n’est effectué ;

- le champ Dubois - Bailly - EuroWordNet - Memodata -

Dérivés (D-B-EWN-M-Dér) affiche les résultats de l’ensemble

des enrichissements possibles, exception faite de l’enrichissement

synonymique aveugle des unités lexicales qui n’ont pas été

désambiguïsées ;

- enfin, la ligne Tous types rassemble tous les modes d’enrichissement

issus de méthodes linguistiques. Les enrichissements de la ligne

précédente y sont effectués, auxquels est adjoint l’enrichissement

aveugle des unités lexicales non désambiguïsées.

|

|

|

|

|

| | Enrichissement | Score | Sans réponse |

|

|

|

|

|

| | Plancher | 0,295 | 139 |

|

|

| | Syn. aveugles | 0,303 | 137 |

|

|

|

|

|

| | Syntaxe | 0,360 | 127 |

|

|

| | Synonymes | 0,369 | 125 |

|

|

| | D | 0,388 | 121 |

|

|

| | D-Syn | 0,388 | 121 |

|

|

| | D-B | 0,393 | 120 |

|

|

| | D-EWN-M | 0,413 | 116 |

|

|

| | D-Dér | 0,393 | 120 |

|

|

| | D-B-EWN-M-Dér | 0,428 | 113 |

|

|

| | Tous types | 0,428 | 113 |

|

|

|

|

|

| | |

| Tab. 7.2: | Résultats des planchers et de la méthode globale selon le

protocole de question-réponse. |

|

L’examen de ces résultats confirme l’apport important des traitements

linguistiques, tant au niveau du score qu’à celui du nombre de réponses

apportées. On voit principalement l’intérêt de la synonymie ciblée (D) par

rapport à son équivalent aveugle (Synonymes). L’intérêt de la syntaxe seule n’est

pas évident. Il pourrait être montré s’il ressort que cet apport n’est pas

uniquement issu de la résolution de la coréférence (cf. table 7.3 page ).

Toutefois, l’analyse syntaxique n’est utilisée ici que comme support à d’autres

enrichissements. Par exemple, il est évident que l’enrichissement synonymique

contextuel est plus efficace si une analyse syntaxique est effectuée (Synonymes)

que lorsque ce type d’enrichissement est effectué sur les simples mots-clefs

extraits d’une requête (Syn. aveugles). Trois autres points intéressants ressortent

de ces résultats.

Tout d’abord, nous constatons le faible apport de l’enrichissement

issu de la dérivation morphologique (D-Dér). L’analyse des questions à

laquelle nous avons procédé lors de la constitution de l’ensemble des

requêtes à utiliser dans le protocole d’évaluation nous a permis de déceler

une particularité qui est peut-être à l’origine de cet insuccès. En effet,

les verbes dans les énoncés des requêtes correspondent fréquemment

à des dérivation de noms ou d’adjectifs, présents dans plusieurs cas à

l’intérieur de leurs réponses. Nous avons suffisamment signalé la richesse de

l’information liée aux verbes par rapport à celle rattachée aux autres catégorie

grammaticale dans le dictionnaire Dubois, à l’origine de l’enrichissement

dérivationnel. Or il est fréquent que des dérivations mentionnées au

départ d’entrées verbales ne rencontrent pas leur pendant à partir d’une

autre catégorie grammaticale vers un dérivé verbal. Par exemple, alors

qu’un lien de dérivation existe entre protéger et protecteur au départ du

verbe, aucun lien équivalent n’est indiqué au départ de protecteur vers

protéger. Du fait de cette carence, particulièrement sensible pour les

noms et les adjectifs, de nombreux enrichissements ne peuvent s’effectuer.

De ce fait, il arrive que des réponses ne soient pas sélectionnées lors de

l’interrogation.

A contrario, nous remarquons la bonne tenue de l’information des

dictionnaires sémantiques (EuroWordNet et Memodata), surtout par rapport à

l’enrichissement apporté par le dictionnaire Bailly. Nous avions, il est vrai,

souligné le peu d’intérêt de l’information de ce dictionnaire lorsque nous l’avons

passé en revue (cf. section 3.4.2 page ). Malgré cette faiblesse du dictionnaire

Bailly, l’impact des synonymes contextuels sur la qualité des résultats est

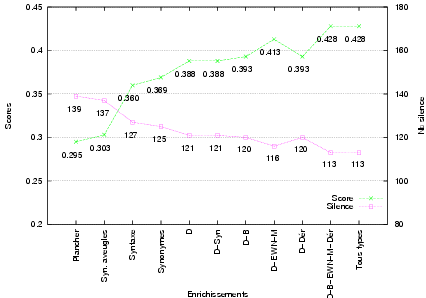

parfaitement évidente. Les courbes présentées dans la figure 7.1 page précédente

permettent de confirmer de manière plus visuelle l’intérêt d’une analyse

linguistique et l’apport essentiel d’une bonne synonymie contextuelle. Enfin,

l’addition de synonymes aveugles sur les lexèmes non désambiguïsés

ne semble étrangement pas apporter la moindre amélioration. En effet,

l’adjonction de ces synonymes aveugles à l’enrichissement synonymique du

Dubois, comme à l’ensemble des autres enrichissements, n’améliore en rien

les performances du système. Toutefois, nous n’avons pu effectuer cet

enrichissement aveugle qu’à l’aide de l’information synonymique propre au

Dubois, à l’exclusion des autres dictionnaires dans lesquels nous puisons

l’information synonymique. Cet enrichissement peut être de piètre qualité,

surtout dans les catégories non verbales. Cela peut justifier la stagnation

constatée.

Les conclusions sur les différents types d’enrichissement que nous avons tirées

des précédents résultats doivent à présent être vérifiées. Validées ou invalidées

sur la méthode globale, ces techniques doivent à présent être soumises à des

variations de paramètres pour en constater les fluctuations. Pour ce faire, nous

avons d’abord neutralisé le module de résolution de coréférence, ce qui va nous

permettre de vérifier également l’importance de cet outil dans le processus de

structuration de l’information.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | | Sans coréférence | Avec coréférence

|

|

|

|

|

| | Enrichissement | Score | Sans réponse | Score | Sans réponse |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | Plancher | 0,295 | 139 | — | — |

|

|

|

|

| | Syn. aveugles | 0,303 | 137 | — | — |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | Syntaxe | 0,275 | 144 | 0,360 | 127 |

|

|

|

|

| | Synonymes | 0,284 | 142 | 0,369 | 125 |

|

|

|

|

| | D | 0,304 | 138 | 0,388 | 121 |

|

|

|

|

| | D-Syn | 0,304 | 138 | 0,388 | 121 |

|

|

|

|

| | D-B | 0,303 | 138 | 0,393 | 120 |

|

|

|

|

| | D-EWN-M | 0,324 | 134 | 0,413 | 116 |

|

|

|

|

| | D-Dér | 0,304 | 138 | 0,393 | 120 |

|

|

|

|

| | D-B-EWN-M-Dér | 0,328 | 133 | 0,428 | 113 |

|

|

|

|

| | Tous types | 0,328 | 133 | 0,428 | 113 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | |

| Tab. 7.3: | Résultats comparés de la méthode globale avec et sans

coréférence. |

|

Le tableau 7.3 page précédente présente les différents résultats issus des

divers enrichissements, mais privés de la résolution de la coréférence. En

comparant les résultats de l’interrogation de la méthode globale avec et sans

coréférence, on peut constater l’ampleur de l’impact de cette coréférence sur

l’efficacité du système : pour chacun des enrichissements, la perte de qualité est

de plus de 0,075 point (soit près de 25%) et le nombre de questions qui

n’obtiennent pas de réponse croît d’approximativement 20 unités (presque 20%).

L’intérêt de l’utilisation d’un module de coréférence, même aussi rudimentaire

que la technique que nous avons utilisée, est clairement établi. Nous traiterons

ultérieurement de l’extension de cette coréférence aux adjectifs possessifs et aux

autres pronoms.

Nous déduisons de ce tableau que l’apport d’une simple analyse

morpho-syntaxique ne bénéficie pas à la tâche de question-réponse. Toutefois, le

nombre de questions qui ont obtenu une réponse uniquement par la syntaxe est

de 56, ce qui donne un score maximal de 0,280. Le score de 0,275 obtenu est donc

presque parfait, proportionnellement plus élevé que celui du plancher, pourtant déjà

excellent, de 0,295 pour un maximum de 0,305. Nous verrons dans les mesures

traditionnelles

l’impact de la syntaxe sur la précision (cf. section 7.3.2 page ). L’examen des

différentes valeurs présentées dans ce tableau ne montre pas de variation

particulière d’un type d’enrichissement par rapport aux autres dans une

proportion réellement différente de celles de la méthode globale. Ce statu

quo nous conforte donc dans nos observations concernant les différents

enrichissements : importance de l’enrichissement synonymique contextuel,

faiblesse relative de la dérivation morphologique pour ce type de questions et peu

d’intérêt de l’enrichissement aveugle des lexèmes non désambiguïsés.

Toutefois, il est possible que l’exploitation ou non de la coréférence des

pronoms sujets ne soit pas de nature à révéler les variations dans les possibilités

des différents types d’enrichissements. Il est donc important d’étudier le

comportement de ces enrichissements dans des situations différentes afin de

pouvoir juger de leur apport réel. À partir de textes tantôt soumis à la

résolution de la coréférence et tantôt non, nous allons faire varier les

paramètres liés à la mise en correspondance des questions et réponses

(utilisation ou non de l’unité lexicale focus, utilisation et variation du seuil de

correspondance des dépendances contenues dans les réponses candidates et dans

les questions).

Le système appliqué sur les textes avec résolution de la coréférence présente

les meilleurs résultats si les réponses candidates qui ne présentent pas de

correspondance de dépendance avec la question ne sont pas rejetées. Ils sont

également les meilleurs dans le cas où la coréférence n’est pas résolue. Ces

résultats apparaissent dans la table 7.4 page .

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | | Avec coréférence | Sans coréférence

|

|

|

|

|

| | Enrichissement | Score | Sans réponse | Score | Sans réponse |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | Syntaxe | 0,365 | 126 | 0,280 | 143 |

|

|

|

|

| | Synonymes | 0,379 | 123 | 0,289 | 141 |

|

|

|

|

| | D | 0,398 | 119 | 0,309 | 137 |

|

|

|

|

| | D-Syn | 0,398 | 119 | 0,309 | 137 |

|

|

|

|

| | D-B | 0,403 | 118 | 0,308 | 137 |

|

|

|

|

| | D-EWN-M | 0,423 | 114 | 0,329 | 133 |

|

|

|

|

| | D-Dér | 0,403 | 118 | 0,309 | 137 |

|

|

|

|

| | D-B-EWN-M-Dér | 0,438 | 111 | 0,333 | 132 |

|

|

|

|

| | Tous types | 0,438 | 111 | 0,333 | 132 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | |

| Tab. 7.4: | Interrogation sans rejet des réponses sans correspondance

syntaxique avec la question : résultats avec et sans coréférence. |

|

Nous observons que dans ce cas également, les constatations que

nous avons faites sur l’apport respectif des différents enrichissements

restent d’actualité, que cet enrichissement soit synonymique contextuel ou

aveugle, dérivationnel ou qu’il provienne de la résolution de la coréférence.

Les résultats présentés par les textes avec coréférence en particulier

comptent parmi les meilleurs que nous avons obtenus. Près de la moitié des

questions obtiennent une réponse dans les cinq premières propositions, et les

résultats présentés quel que soit l’enrichissement sont supérieurs à tous les

autres.

Nous relevons particulièrement la réaction inattendue du système à la

demande de correspondance exacte des dépendances syntaxiques. En effet, les

résultats sont meilleurs lorsque la contrainte syntaxique diminue. Pour évaluer

l’impact des contraintes syntaxiques sur les résultats, nous présentons dans le

tableau 7.5 page les résultats de la méthode globale, mais nous faisons varier

le seuil du rejet des réponses qui ne concordent pas totalement avec la question.

Les résultats pour un seuil de 10%, identiques à ceux du seuil à 0%, n’ont pas

été présentés, de même que ceux de 30%, identiques aux résultats du seuil à

20%.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | | Seuil = 0% | Seuil = 20% | Seuil = 40%

|

|

|

|

|

|

|

| | Enrichissement | Score | Sans rép. | Score | Sans rép. | Score | Sans rép. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | Syntaxe | 0,360 | 127 | 0,355 | 128 | 0,335 | 132 |

|

|

|

|

|

|

| | Synonymes | 0,369 | 125 | 0,364 | 126 | 0,344 | 130 |

|

|

|

|

|

|

| | D | 0,388 | 121 | 0,378 | 123 | 0,358 | 127 |

|

|

|

|

|

|

| | D-Syn | 0,388 | 121 | 0,378 | 123 | 0,358 | 127 |

|

|

|

|

|

|

| | D-B | 0,393 | 120 | 0,383 | 122 | 0,363 | 126 |

|

|

|

|

|

|

| | D-EWN-M | 0,413 | 116 | 0,403 | 118 | 0,378 | 123 |

|

|

|

|

|

|

| | D-Dér | 0,393 | 120 | 0,383 | 122 | 0,363 | 126 |

|

|

|

|

|

|

| | D-B-EWN-M-Dér | 0,428 | 113 | 0,418 | 115 | 0,388 | 121 |

|

|

|

|

|

|

| | Tous types | 0,428 | 113 | 0,418 | 115 | 0,388 | 121 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | |

| Tab. 7.5: | Résultats de la méthode globale avec variation du taux minimal

de concordance entre question et réponse. |

|

Ces résultats montrent que l’impact de l’élévation du seuil de concordance

des dépendances sur les performances du système est plutôt négatif, même si

cette variation n’a pas d’impact entre 0% et 20%, ni entre 20% et 40%. La

diminution de qualité des réponses lors de l’augmentation des contraintes sur la

syntaxe est surprenante, mais elle peut être justifiée. En effet, le renforcement

d’une contrainte implique généralement la diminution des propositions de

réponses. À partir de ce fait, la détérioration des résultats s’explique par la

conjonction de deux facteurs : une réponse dont les dépendances ne

correspondent pas à celles de la question est normalement placée très bas

dans la liste des propositions, et ne donnera lieu à un résultat que si

aucune réponse correcte n’est placée plus haut, mais ne fera pas évoluer

favorablement le score si elle est rejetée ; d’autre part, une dépendance

syntaxique présente dans une question propose un schéma très strict

qui peut ne s’adapter que partiellement à la réalité du document qui y

correspond.

De fait, la rigueur de ce schéma peut poser un problème dans le cadre

d’énoncés où une dépendance sémantique de même type unit les deux mêmes

entités, mais que ce lien n’existe au niveau syntaxique que de manière indirecte.

Par exemple dans l’énoncé

Julius Caesar était le neveu de l’empereur Tibère.

extrait de l’Encyclopédie Hachette Multimédia, aucune dépendance ne permet de

relier directement neveu et Tibère. En effet, le rattachement prépositionnel

unit neveu et empereur (NARG[INDIR](neveu,de,empereur)), tandis

que le mot empereur est lui-même relié à Tibère en tant qu’apposition

du nom (NN(empereur,Tibère)). Une solution pour régler ce type de

problème serait de considérer des dépendances indirectes permettant

de définir un même lien sémantique comme correspondant à celles de

la requête, même si cette correspondance est effectuée à un moindre

degré.

Un autre cas où la rigueur du schéma syntaxique peut poser un problème à la

mise en correspondance de la question et de la réponse vient de lacunes dans

l’analyse syntaxique fournie par la grammaire. De fait, si nous prenons une

phrase comme

Marc Antoine fut l’ami et le second de César.

extraite de l’Encyclopédie Hachette Multimédia, l’analyse syntaxique de XIP ne

comportera qu’un seul rattachement prépositionnel impliquant César :

NMOD[INDIR](second,de,César). Une dépendance prépositionnelle impliquant

ami et César dans une question ne pourrait donc être mise en correspondance

avec la phrase présentée.

Dans ces deux cas, l’information lexicale est présente ainsi que l’information

syntaxique. Le problème vient de ce que ces deux informations ne sont pas

forcément compatibles avec celles des questions proposées, dont la syntaxe est

souvent plus simple, et ne comporte donc généralement ni lacune ni de relation

indirecte.

L’absence de l’unité lexicale correspondant au focus est le dernier

paramètre sur lequel nous pouvons agir pour améliorer certains aspects

des résultats produits par le système. Le tableau 7.6 page présente

les différents résultats obtenus en retirant le lexème porteur du focus

des exigences de la question et en faisant varier les contraintes sur le

seuil de concordance des dépendances des réponses et de la question :

aucune exigence, suppression des concordances nulles, seuil de 10% à

40%.

|

|

|

|

|

| | Seuil | Score | Sans réponse |

|

|

|

|

|

| | Sans seuil | 0,504 | 97 |

|

|

| | 0% | 0,489 | 100 |

|

|

| | 10% | 0,484 | 101 |

|

|

| | 20% | 0,448 | 109 |

|

|

| | 30% | 0,433 | 112 |

|

|

| | 40% | 0,403 | 118 |

|

|

|

|

|

| | |

| Tab. 7.6: | Résultats de la méthode sans focus avec variation du taux

minimal de concordance entre question et réponse. |

|

De ces résultats, nous pouvons déduire que les réponses à concordance basse

(sous 20%) n’influencent que faiblement la qualité des résultats. Les

courbes de résultats (cf. figure 7.2 page précédente) permettent de

mieux percevoir l’impact des variations du seuil sur les performances. Des

intervalles relativement importants entre les taux qui modifient réellement les

résultats proviennent probablement de ce que la plupart des questions sont

courtes, et comportent donc peu de dépendances. Les variations de taux de

correspondances sont peu nombreuses entre 0% et 20% et entre 20%

et 40% lorsque peu de dépendances sont mises en jeu. Il est donc plus

courant d’obtenir des taux de correspondance nuls ou échelonnés de 20% en

20%.

Il est cependant paradoxal de constater que les scores sont supérieurs

lorsque les contraintes sont diminuées, tant par la suppression du

focus

que par la diminution des contraintes syntaxiques sous la forme d’un seuil bas ou

inexistant. Toutefois, l’augmentation du nombre des propositions de réponses

alliée à une classification des réponses où les contraintes syntaxiques ont la

prépondérance peut expliquer ce comportement inattendu.

Il serait intéressant de pouvoir tester le même système en le modifiant de

manière à ce que la ou les dépendances qui comportent le focus soient

obligatoirement retrouvées dans les réponses candidates, surtout dans les cas où

l’unité lexicale désignée par le focus n’est pas exigée.

De plus, pour l’ensemble des derniers résultats présentés, le détail des

enrichissements nous permet de confirmer les conclusions que nous tirions

à propos de leur intérêt respectif. En particulier, nous constatons le

peu d’efficacité de la morphologie dérivationnelle et de l’enrichissement

aveugle des lexèmes non désambiguïsés, tandis que l’importance de la

coréférence est confirmée. Dans tous les cas, l’apport d’un enrichissement

contextuel lié au sens est également un atout majeur. Par ailleurs, la

classification des réponses liée à la syntaxe semble un moyen efficace

de conserver de fait certaines contraintes syntaxiques sur les réponses

proposées.

Les critères d’évaluation intéressants pour les autres disciplines liées à la gestion

de l’information ne sont pas forcément identiques à ceux qui servent à évaluer la

tâche de question-réponse. En particulier, toutes les réponses possibles y sont

généralement prises en compte : rappel, ainsi que toutes les réponses fournies :

précision (cf. section 1.2.1 page ). Le corpus que nous traitons comporte

249 réponses correctes pour les 200 questions qui lui sont proposées.

Malgré ces différences, les paramètres que nous pouvons faire varier sont

identiques à ceux que nous avons manipulés pour évaluer les capacités de

question-réponse du système, excepté la possibilité de travailler sur des fenêtres

plus larges (paragraphe ou texte). Les conclusions que nous pouvons tirer sont

souvent semblables. Nous nous attardons donc peu sur les phénomènes déjà

constatés, tandis que nous insistons sur les particularités propres à ce type de

calcul.

La méthode globale permet d’isoler les résultats présentés dans le

tableau 7.7 page . Nous constatons immédiatement que la précision atteinte

par le plancher est excellente, mais que ce résultat est tempéré par un rappel

bas. Le calcul de la F-mesure permet de ne pas s’y tromper. En effet, alors que

cette F-mesure est honorable lorsque la précision est favorisée (β=0,5), elle

s’effondre de près de 20 points dès lors qu’il y a équivalence entre la précision et

le rappel (β=1), et chute encore si le rappel est privilégié (β=2). La méthode

globale n’atteint pas le même niveau de précision, bien que cette précision soit de

plus de 38% et qu’elle permette d’obtenir une mesure d’ensemble supérieure

dans tous les cas à la mesure du plancher, même lorsque la précision est

favorisée.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | Enrichissement | Précision | Rappel | F-m1 | F-m2 | F-m3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | Plancher | 83.75% | 26.91% | 58.88 | 40.73 | 31.13 |

|

|

|

|

|

| | Syn. aveugles | 80.90% | 28.92% | 59.50 | 42.60 | 33.18 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | Tous types | 79.83% | 38.15% | 65.52 | 51.63 | 42.60 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | |

| Tab. 7.7: | Résultats traditionnels des méthodes de plancher et de la

méthode globale. |

|

Le tableau quantitatif 7.8 page et les courbes d’évaluation de la

figure 7.3 page permettent de confirmer ces chiffres : le nombre de

bonnes réponses apportées par notre méthode dépasse le plancher de plus

de 41%, et le nombre de questions qui obtiennent au moins une bonne

réponse augmente de plus de 40%. Il est vrai que notre méthode double le

nombre de réponses fausses avec 24 cas là où la mesure de plancher n’en

a que 13. Cette différence justifie en partie la différence de précision

entre le plancher et notre méthode globale. Les réponses rejetées (Rejet)

sont les candidates dont le taux de concordance des dépendances avec

celles de la question est inférieur au seuil prescrit (ici 0%). Parmi ces

réponses rejetées, nous indiquons le nombre de propositions correctes (Rej.

exact).

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | Enrichissement | Exact | 1 exact | Faux | Sans | Rejet | Rej. exact |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | Plancher | 67 | 59 | 13 | 136 | — | — |

|

|

|

|

|

|

| | Syn. aveugles | 72 | 61 | 17 | 133 | — | — |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | Tous types | 95 | 83 | 24 | 109 | 13 | 3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | |

| Tab. 7.8: | Résultats quantitatifs traditionnels de la méthode de plancher

et de la méthode globale. |

|

Les caractéristiques du corpus d’évaluation, choisi délibérément parmi des

articles encyclopédiques traitant de personnages pour les raisons déjà évoquées,

sont à l’origine de la qualité des réponses de la méthode de plancher qui

est particulièrement élevée, et peut-être, dans une mesure que nous

espérons moindre, des autres résultats également. Ce corpus contient en

effet une grande quantité de noms propres, ce qui est fréquent dans une

encyclopédie, plus encore si les documents portent sur des personnes. Comme

une grande majorité des questions contient au moins un nom propre

(93%), la tâche de recherche d’information par mots-clefs s’en trouve

facilitée .

Les résultats obtenus dans cette évaluation ne seront donc pas forcément

représentatifs de la qualité des méthodes sur d’autres types de textes ou de

sujets. Toutefois, les processus mis en œuvre dans notre méthode peuvent être

testés les uns par rapport aux autres et nous avons donc la possibilité de

déterminer leurs intérêts respectifs. Par ailleurs, notre méthode est destinée

à une utilisation généraliste, et ne doit donc pas récuser un type de

texte particulier, qu’il lui soit favorable ou défavorable, comme c’est ici le

cas.

La présentation des résultats de la méthode globale détaillés en fonction du

processus d’enrichissement dans le tableau 7.9 page permet de confirmer

certaines conclusions que nous avons tirées lors de l’analyse des données obtenues

dans la perspective de la tâche de question-réponse.

Tout d’abord, nous constatons ici l’apport de l’analyse morpho-syntaxique en

comparaison avec les résultats du plancher. Le bénéfice est manifeste du point de

vue de la précision, comme nous l’avions pressenti sans pouvoir le démontrer

dans les chiffres issus de la tâche de question-réponse. L’augmentation du rappel

est due à l’utilisation de la coréférence, mais ce type d’enrichissement ne

privilégie pas la précision. Le tableau quantitatif (cf. table 7.10 page ) des

mêmes résultats confirme la qualité de l’information identifiée au travers de

cette seule analyse, qui voit augmenter significativement le nombre de ses

bonnes réponses grâce à la résolution anaphorique sans accroître en

proportion le nombre des erreurs. L’analyse des résultats sans application

de la coréférence (cf. table 7.11 page ) ne se démarque pas de cette

observation.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | Enrichissement | Précision | Rappel | F-m1 | F-m2 | F-m3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | Plancher | 83.75% | 26.91% | 58.88 | 40.73 | 31.13 |

|

|

|

|

|

| | Syn. aveugles | 80.90% | 28.92% | 59.50 | 42.60 | 33.18 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | Syntaxe | 84.78% | 31.33% | 63.21 | 45.75 | 35.85 |

|

|

|

|

|

| | Synonymes | 83.67% | 32.93% | 63.96 | 47.26 | 37.48 |

|

|

|

|

|

| | D | 81.73% | 34.14% | 63.91 | 48.16 | 38.64 |

|

|

|

|

|

| | D-Syn | 81.13% | 34.54% | 63.89 | 48.45 | 39.02 |

|

|

|

|

|

| | D-B | 78.38% | 34.94% | 62.77 | 48.33 | 39.30 |

|

|

|

|

|

| | D-EWN-M | 81.82% | 36.14% | 65.31 | 50.14 | 40.69 |

|

|

|

|

|

| | D-Dér | 82.08% | 34.94% | 64.64 | 49.01 | 39.47 |

|

|

|

|

|

| | D-B-EWN-M-Dér | 79.66% | 37.75% | 65.19 | 51.23 | 42.19 |

|

|

|

|

|

| | Tous types | 79.83% | 38.15% | 65.52 | 51.63 | 42.60 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | |

| Tab. 7.9: | Résultats traditionnels détaillés des planchers et de la méthode

globale. |

|

La faiblesse de deux enrichissements est également confirmée par ces

résultats, tant par les mesures de précision et de rappel que par les mesures

quantifiées. Il s’agit des apports de la synonymie aveugle et de la morphologie

dérivationnelle. Les apports de la synonymie aux lexèmes qui n’ont pas été

désambiguïsés sont anecdotiques : en précision comme en rappel, elle est

de 1% et l’amélioration quantitative n’est pas plus convaincante. La

dérivation morphologique est tout aussi décevante, qu’elle soit appliquée

après la seule désambiguïsation ou après l’adjonction de tous les autres

enrichissements. Ces enrichissements ne sont donc pas très significatifs dans notre

méthode.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | Enrichissement | Exact | 1 exact | Faux | Sans | Rejet | Rej. exact |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | Plancher | 67 | 59 | 13 | 136 | 0 | 0 |

|

|

|

|

|

|

| | Syn. aveugles | 72 | 61 | 17 | 133 | 0 | 0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | Syntaxe | 78 | 70 | 14 | 124 | 5 | 1 |

|

|

|

|

|

|

| | Synonymes | 82 | 72 | 16 | 122 | 9 | 2 |

|

|

|

|

|

|

| | D | 85 | 76 | 19 | 118 | 11 | 3 |

|

|

|

|

|

|

| | D-Syn | 86 | 76 | 20 | 118 | 11 | 3 |

|

|

|

|

|

|

| | D-B | 87 | 77 | 24 | 115 | 12 | 3 |

|

|

|

|

|

|

| | D-EWN-M | 90 | 81 | 20 | 113 | 11 | 3 |

|

|

|

|

|

|

| | D-Dér | 87 | 77 | 19 | 117 | 11 | 3 |

|

|

|

|

|

|

| | D-B-EWN-M-Dér | 94 | 83 | 24 | 109 | 12 | 3 |

|

|

|

|

|

|

| | Tous types | 95 | 83 | 24 | 109 | 13 | 3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | |

| Tab. 7.10: | Résultats traditionnels quantitatifs détaillés du plancher et de

la méthode globale. |

|

Par contre, nous constatons les bons résultats obtenus par l’enrichissement

synonymique contextuel en général, avec une meilleure efficacité pour les

dictionnaires sémantiques (EuroWordNet et Memodata) que pour le dictionnaire

synonymique (Bailly). Le tableau des mesures quantitatives permet d’envisager

que les bonnes réponses dont l’obtention est permise par les synonymes issus du

Bailly (deux de plus que l’enrichissement du seul Dubois), par les dictionnaires

sémantiques (cinq de plus que l’enrichissement du Dubois) et par la dérivation

morphologique (deux de plus que l’enrichissement du Dubois) ne se recouvrent

pas. Nous constatons aussi que, si la dérivation morphologique n’offre somme

toute qu’un apport modeste au système, sa contribution n’en est pas moins

d’excellente qualité, car aucune erreur n’est générée par cet enrichissement.

Chacun de ces enrichissements a donc sa raison d’être utilisé dans notre

méthodologie.

Les chiffres des tableaux 7.11 page et 7.12 page présentent les résultats

de l’interrogation de la base en exploitant les mêmes processus – excepté la

technique de résolution de coréférence des pronoms sujets – et les mêmes

paramètres, à savoir la présence de l’unité lexicale désignée par le focus dans la

réponse ainsi que l’élimination des réponses qui ne présentent aucune

dépendance concordante avec la requête. Ces résultats permettent de confirmer

l’importance de l’analyse syntaxique, qui conserve un avantage sur les résultats

du plancher grâce à une précision meilleure tandis que la perte en rappel reste

relativement faible.

L’analyse quantitative surtout permet de constater l’amélioration apportée

par la syntaxe (diminution des réponses fausses de 31% pour une diminution de

12% des réponses fournies). L’examen des autres résultats permet de légitimer

nos appréciations des autres enrichissements les uns par rapport aux

autres et de constater que les réponses apportées par l’enrichissement

synonymique issu des différents types de dictionnaires ne se recoupent

pas.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | | Sans coréférence | Avec coréférence

| | Enrichissement | Précision | Rappel | F-m1 | F-m2 | F-m3 | Précision | Rappel | F-m1 | F-m2 | F-m3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | Syntaxe | 86.76% | 23.69% | 56.62 | 37.22 | 27.73 | 84.78% | 31.33% | 63.21 | 45.75 | 35.85 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | Synonymes | 85.14% | 25.30% | 57.80 | 39.01 | 29.44 | 83.67% | 32.93% | 63.96 | 47.26 | 37.48 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | D | 82.28% | 26.10% | 57.52 | 39.63 | 30.23 | 81.73% | 34.14% | 63.91 | 48.16 | 38.64 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | D-Syn | 81.48% | 26.51% | 57.59 | 40.00 | 30.64 | 81.13% | 34.54% | 63.89 | 48.45 | 39.02 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | D-B | 78.57% | 26.51% | 56.41 | 39.64 | 30.56 | 78.38% | 34.94% | 62.77 | 48.33 | 39.30 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | D-EWN-M | 81.18% | 27.71% | 58.57 | 41.32 | 31.91 | 81.82% | 36.14% | 65.31 | 50.14 | 40.69 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | D-Dér | 82.28% | 26.10% | 57.52 | 39.63 | 30.23 | 82.08% | 34.94% | 64.64 | 49.01 | 39.47 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | D-B-EWN-M-Dér | 76.92% | 28.11% | 57.10 | 41.18 | 32.20 | 79.66% | 37.75% | 65.19 | 51.23 | 42.19 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | Tous types | 78.02% | 28.51% | 57.91 | 41.76 | 32.66 | 79.83% | 38.15% | 65.52 | 51.63 | 42.60 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | |

| Tab. 7.11: | Résultats traditionnels comparés de l’utilisation ou non de la

résolution de la coréférence dans la méthode globale. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | | Sans coréférence | Avec coréférence

| | Enrichissement | Exact | 1 ex. | Faux | Sans | Rejet | R. ex. | Exact | 1 ex. | Faux | Sans | Rejet | R. ex. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | Syntaxe | 59 | 53 | 9 | 142 | 5 | 1 | 78 | 70 | 14 | 124 | 5 | 1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | Synonymes | 63 | 55 | 11 | 139 | 7 | 2 | 82 | 72 | 16 | 122 | 9 | 2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | D | 65 | 58 | 14 | 135 | 9 | 3 | 85 | 76 | 19 | 118 | 11 | 3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | D-Syn | 66 | 58 | 15 | 134 | 9 | 3 | 86 | 76 | 20 | 118 | 11 | 3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | D-B | 66 | 59 | 18 | 133 | 10 | 3 | 87 | 77 | 24 | 115 | 12 | 3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | D-EWN-M | 69 | 62 | 16 | 130 | 9 | 3 | 90 | 81 | 20 | 113 | 11 | 3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | D-Dér | 65 | 58 | 14 | 135 | 9 | 3 | 87 | 77 | 19 | 117 | 11 | 3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | D-B-EWN-M-Dér | 70 | 63 | 21 | 127 | 10 | 3 | 94 | 83 | 24 | 109 | 12 | 3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | Tous types | 71 | 63 | 20 | 128 | 10 | 3 | 95 | 83 | 24 | 109 | 13 | 3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | |

| Tab. 7.12: | Résultats quantitatifs traditionnels comparés de l’utilisation ou

non de la résolution de la coréférence dans la méthode globale. |

|

Nous pouvons à présent manipuler le seuil de concordance des dépendances

des questions et des réponses, à partir duquel une phrase peut être acceptée

comme réponse à la question posée. Le seuil testé précédemment était de 0%,

c’est-à-dire que la réponse était supprimée dès qu’aucune dépendance ne

correspondait parfaitement entre la question et la réponse. Les tableaux 7.13

page et 7.14 page comparent les résultats obtenus lors de l’interrogation

avec rejet des réponses sans concordance de dépendance avec la question, et ceux

obtenus sans rejet. Contrairement au cas de figure obtenu lors de l’évaluation en

question-réponse, les résultats obtenus en supprimant le seuil d’élimination de

réponses non concordantes ne produisent pas un grand changement dans les

résultats.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | | Sans seuil | Avec seuil à 0%

| | Enrichissement | Précision | Rappel | F-m1 | F-m2 | F-m3 | Précision | Rappel | F-m1 | F-m2 | F-m3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | Syntaxe | 83.51% | 32.53% | 63.58 | 46.82 | 37.05 | 84.78% | 31.33% | 63.21 | 45.75 | 35.85 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | Synonymes | 81.31% | 34.94% | 64.25 | 48.88 | 39.44 | 83.67% | 32.93% | 63.96 | 47.26 | 37.48 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | D | 78.26% | 36.14% | 63.47 | 49.45 | 40.50 | 81.73% | 34.14% | 63.91 | 48.16 | 38.64 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | D-Syn | 77.78% | 36.55% | 63.46 | 49.73 | 40.88 | 81.13% | 34.54% | 63.89 | 48.45 | 39.02 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | D-B | 74.80% | 36.95% | 62.08 | 49.46 | 41.11 | 78.38% | 34.94% | 62.77 | 48.33 | 39.30 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | D-EWN-M | 78.51% | 38.15% | 64.80 | 51.35 | 42.52 | 81.82% | 36.14% | 65.31 | 50.14 | 40.69 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | D-Dér | 78.63% | 36.95% | 64.16 | 50.27 | 41.33 | 82.08% | 34.94% | 64.64 | 49.01 | 39.47 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | D-B-EWN-M-Dér | 76.15% | 39.76% | 64.37 | 52.24 | 43.96 | 79.66% | 37.75% | 65.19 | 51.23 | 42.19 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | Tous types | 75.76% | 40.16% | 64.35 | 52.49 | 44.33 | 79.83% | 38.15% | 65.52 | 51.63 | 42.60 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | |

| Tab. 7.13: | Résultats traditionnels comparés de l’utilisation d’un seuil de

rejet des réponses sans concordance syntaxique avec la question nul ou

minimal. |

|

Comme on pouvait le prévoir en diminuant les contraintes, la précision y perd

un peu et le rappel y gagne, mais le calcul de ces deux mesures confondues

(F-mesure avec β=1) donne globalement un résultat semblable. Cette différence

avec les résultats de question-réponse vient de l’élimination naturelle d’un grand

nombre de réponses à faible taux de concordance du fait de la classification des

réponses les plus pertinentes de l’élimination des réponses les moins susceptibles

d’être exactes dans la tâche de question-réponse. L’analyse des résultats

quantifiés confirme ce raisonnement : les réponses correctes sont un peu plus

nombreuses et les erreurs également.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | | Sans seuil | Avec seuil à 0%

| | Enrichissement | Exact | 1 exact | Faux | Sans | Exact | 1 exact | Faux | Sans | Rejet | Rej. exact |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | Syntaxe | 81 | 72 | 16 | 122 | 78 | 70 | 14 | 124 | 5 | 1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | Synonymes | 87 | 75 | 20 | 119 | 82 | 72 | 16 | 122 | 9 | 2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | D | 90 | 79 | 25 | 115 | 85 | 76 | 19 | 118 | 11 | 3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | D-Syn | 91 | 79 | 26 | 115 | 86 | 76 | 20 | 118 | 11 | 3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | D-B | 92 | 80 | 31 | 112 | 87 | 77 | 24 | 115 | 12 | 3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | D-EWN-M | 95 | 84 | 26 | 110 | 90 | 81 | 20 | 113 | 11 | 3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | D-Dér | 92 | 80 | 25 | 114 | 87 | 77 | 19 | 117 | 11 | 3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | D-B-EWN-M-Dér | 99 | 86 | 31 | 106 | 94 | 83 | 24 | 109 | 12 | 3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | Tous types | 100 | 86 | 32 | 106 | 95 | 83 | 24 | 109 | 13 | 3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | |

| Tab. 7.14: | Résultats traditionnels quantitatifs comparés de l’utilisation

d’un seuil de rejet des réponses sans concordance syntaxique avec la question

nul ou minimal. |

|

Les variations du seuil de concordance en dessous duquel les réponses

doivent être supprimées peuvent fluctuer. Les résultats avec un seuil

à 0% et à 10% sont identiques, les questions étant généralement trop

brèves pour contenir plus de dix dépendances. Les variations de résultats

commencent à 20%. Le tableau 7.15 page présente les résultats pour

un enrichissement qui comprend l’ensemble des méthodes décrites avec

des seuils de 0%, 10%, 20%, 30% et 40%, attendu que l’examen des

différentes méthodes d’enrichissement n’apporte rien à nos constatations

antérieures .

Le tableau 7.16 page présente les résultats quantifiés correspondants.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | Seuil | Précision | Rappel | F-m1 | F-m2 | F-m3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | 0% | 79.83% | 38.15% | 65.52 | 51.63 | 42.60 |

|

|

|

|

|

| | 10% | 79.83% | 38.15% | 65.52 | 51.63 | 42.60 |

|

|

|

|

|

| | 20% | 79.49% | 37.35% | 64.85 | 50.82 | 41.78 |

|

|

|

|

|

| | 30% | 79.49% | 37.35% | 64.85 | 50.82 | 41.78 |

|

|

|

|

|

| | 40% | 81.31% | 34.94% | 64.25 | 48.88 | 39.44 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | |

| Tab. 7.15: | Résultats traditionnels des variations du seuil de concordance

pour un enrichissement tous types confondus. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | Seuil | Exact | 1 exact | Faux | Sans | Rejet | Rej. exact |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | 0% | 95 | 83 | 24 | 109 | 13 | 3 |

|

|

|

|

|

|

| | 10% | 95 | 83 | 24 | 109 | 13 | 3 |

|

|

|

|

|

|

| | 20% | 93 | 81 | 24 | 111 | 15 | 3 |

|

|

|

|

|

|

| | 30% | 93 | 81 | 24 | 111 | 15 | 3 |

|

|

|

|

|

|

| | 40% | 86 | 76 | 20 | 117 | 24 | 3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | |

| Tab. 7.16: | Résultats traditionnels quantitatifs des variations du seuil de

concordance pour un enrichissement tous types confondus. |

|

L’évolution des résultats en fonction du renforcement des contraintes

syntaxiques n’est pas très probant. En effet, l’évolution réelle des résultats

demande un seuil très élevé, en dessous duquel ni la précision, ni le rappel ne

bouge beaucoup. Il faut en effet un seuil de 40% au moins pour voir une

amélioration significative de la précision. Cette amélioration s’effectue au

détriment du rappel, et cette perte du rappel est plus importante que l’apport en

précision, comme le prouve la baisse de la F-mesure qui équilibre l’importance de

la précision et du rappel. La hausse de ce seuil ne permet un gain de précision

qu’au prix d’une perte plus importante du rappel. Le tableau quantitatif permet

d’expliquer la faible variation des résultats avant un seuil de 40% : les réponses

rejetées sont relativement peu nombreuses avant cette limite de 40%, et surtout

leur nombre ne varie pas beaucoup. Mais dès le seuil de 40%, la contrainte

syntaxique est plus efficace et l’élimination de réponses, même de bonnes

réponses ,

est plus importante.

Il nous reste maintenant à analyser les résultats produits par la variation du

dernier paramètre que nous pouvons modifier, c’est-à-dire le focus. Dès lors que

l’unité lexicale désignée par le focus n’est pas requise dans les réponses, les

propositions sont beaucoup plus nombreuses du fait de l’élargissement des

contraintes.

Les tableaux 7.17 page et 7.18 page comparent les résultats obtenus

sans l’exigence de la présence du focus en faisant varier de nulle (aucun

seuil de rejet) à faible (rejet des propositions avec 0% de concordance)

la contrainte du seuil de concordance des dépendances entre question

et réponses. Ces résultats très peu contraints obtiennent un taux de

rappel spécialement élevé, au détriment de la précision. La F-mesure

privilégiant la précision (β=0.5) est basse même si les autres scores sont

honorables.

Les résultats quantitatifs indiquent par ailleurs que les réponses erronées sont

très nombreuses. L’ajout d’une contrainte avec un seuil de concordance à 0%

n’améliore que faiblement les performances du système. Comme nous l’avons

constaté précédemment, les contraintes basses sur les réponses peu concordantes,

lorsque le système ne limite pas les propositions à un petit nombre, n’ont que

peu d’impact sur les résultats. Un seuil de concordance de 10% permet d’ailleurs

d’obtenir des résultats identiques à ceux atteints lorsque le seuil est de

0%.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | | Sans seuil | Avec seuil à 0%

| | Enrichissement | Précision | Rappel | F-m1 | F-m2 | F-m3 | Précision | Rappel | F-m1 | F-m2 | F-m3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | Syntaxe | 31.63% | 42.17% | 33.29 | 36.14 | 39.53 | 32.89% | 40.16% | 34.13 | 36.17 | 38.46 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | Synonymes | 30.41% | 44.58% | 32.48 | 36.16 | 40.78 | 31.33% | 41.77% | 32.97 | 35.80 | 39.16 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | D | 31.51% | 46.18% | 33.65 | 37.46 | 42.25 | 32.63% | 43.37% | 34.33 | 37.24 | 40.69 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | D-Syn | 30.34% | 46.18% | 32.58 | 36.62 | 41.82 | 31.40% | 43.37% | 33.23 | 36.42 | 40.30 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | D-B | 31.45% | 46.99% | 33.68 | 37.68 | 42.76 | 32.64% | 44.18% | 34.44 | 37.54 | 41.26 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | D-EWN-M | 32.35% | 48.19% | 34.62 | 38.71 | 43.89 | 33.53% | 45.38% | 35.38 | 38.57 | 42.39 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | D-Dér | 31.28% | 46.99% | 33.52 | 37.56 | 42.70 | 32.45% | 44.18% | 34.27 | 37.41 | 41.20 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | D-B-EWN-M-Dér | 32.04% | 49.80% | 34.50 | 38.99 | 44.83 | 33.33% | 46.99% | 35.39 | 39.00 | 43.43 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | Tous types | 31.00% | 49.80% | 33.53 | 38.21 | 44.41 | 32.23% | 46.99% | 34.39 | 38.24 | 43.05 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | |

| Tab. 7.17: | Résultats traditionnels comparés de l’utilisation ou non d’un

seuil de concordance sans la présence du lexème focus. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | | Sans coréférence | Avec coréférence

| | Enrichissement | Exact | 1 exact | Faux | Sans | Exact | 1 exact | Faux | Sans | Rejet | Rej. exact |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | Syntaxe | 105 | 82 | 227 | 110 | 100 | 79 | 204 | 113 | 28 | 8 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | Synonymes | 111 | 86 | 254 | 106 | 104 | 82 | 228 | 110 | 33 | 9 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | D | 115 | 90 | 250 | 102 | 108 | 86 | 223 | 106 | 34 | 10 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | D-Syn | 115 | 90 | 264 | 102 | 108 | 86 | 236 | 106 | 35 | 10 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | D-B | 117 | 91 | 255 | 100 | 110 | 87 | 227 | 104 | 35 | 10 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | D-EWN-M | 120 | 95 | 251 | 97 | 113 | 91 | 224 | 101 | 34 | 10 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | D-Dér | 117 | 91 | 257 | 101 | 110 | 87 | 229 | 105 | 35 | 10 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | D-B-EWN-M-Dér | 124 | 97 | 263 | 93 | 117 | 93 | 234 | 97 | 36 | 1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | Tous types | 124 | 97 | 276 | 93 | 117 | 93 | 246 | 97 | 37 | 10 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | |

| Tab. 7.18: | Résultats traditionnels quantitatifs comparés de l’utilisation ou

non d’un seuil de concordance sans la présence du lexème focus. |

|

Les résultats obtenus en appliquant des seuils plus élevés permettent d’obtenir

un compromis acceptable entre les différentes mesures. Le graphique 7.4 page

précédente qui présente les courbes quantitatives à chaque seuil testé permet

d’évaluer visuellement l’impact des rejets sur les résultats. En effet, un seuil de

20% permet de retrouver un niveau de précision intéressant tout en conservant

un rappel élevé étant donné que le nombre de propositions éliminées augmente

très significativement. La F-mesure équilibrée (β=1) permet même de

constater que c’est le meilleur compromis testé pour ce système. Les

tableaux 7.19 page et 7.20 page contiennent les résultats comparés de

l’interrogation de la base documentaire sans utilisation du focus dans la

réponse et à des seuils de concordance inexistant et à 0%, 10%, 20%, 30%

et 40%. Seuls les résultats de tous les enrichissements confondus sont

indiqués, le détail des différents enrichissements n’appelant pas de nouvelle

constatation.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | Seuil | Précision | Rappel | F-m1 | F-m2 | F-m3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | Sans seuil | 31.00% | 49.80% | 33.53 | 38.21 | 44.41 |

|

|

|

|

|

| | 0% | 32.23% | 46.99% | 34.39 | 38.24 | 43.05 |

|

|

|

|

|

| | 10% | 32.32% | 46.99% | 34.47 | 38.30 | 43.08 |

|

|

|

|

|

| | 20% | 78.29% | 40.56% | 66.01 | 53.44 | 44.89 |

|

|

|

|

|

| | 30% | 80.00% | 38.55% | 65.84 | 52.03 | 43.01 |

|

|

|

|

|

| | 40% | 81.82% | 36.14% | 65.31 | 50.14 | 40.69 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | |

| Tab. 7.19: | Résultats traditionnels comparés des variations du seuil de

concordance sans la présence du lexème focus. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | Seuil | Exact | 1 exact | Faux | Sans | Rejet | Rej. exact |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | Sans seuil | 124 | 97 | 276 | 93 | — | — |

|

|

|

|

|

|

| | 0% | 117 | 93 | 246 | 97 | 37 | 10 |

|

|

|

|

|

|

| | 10% | 117 | 93 | 245 | 98 | 38 | 10 |

|

|

|

|

|

|

| | 20% | 101 | 87 | 28 | 105 | 271 | 24 |

|

|

|

|

|

|

| | 30% | 96 | 84 | 24 | 108 | 280 | 26 |

|

|

|

|

|

|

| | 40% | 90 | 79 | 20 | 114 | 290 | 26 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | |

| Tab. 7.20: | Résultats traditionnels quantitatifs comparés des variations du

seuil de concordance sans la présence du lexème focus. |

|

Ces tableaux confirment que le pic des résultats est bien atteint au seuil de

20%. Au-delà, la précision augmente tandis que le rappel diminue, suite au

renforcement des contraintes. En deçà de 20%, les contraintes ne sont plus

suffisantes pour garantir une précision acceptable, même au regard du rappel

important. Les indications quantitatives indiquent que le nombre des réponses

rejetées ne devient significatif qu’à partir d’un seuil de 20%, au regard du nombre

d’erreurs proposées. La figure 7.5 page montre bien l’influence bénéfique des

contraintes de seuil sur la précision à partir de 20% lorsque le focus n’est pas

exploité.

La fenêtre de réponse disponible dans le cadre d’autres applications de gestion de

l’information que la tâche de question-réponse ne correspond pas forcément à

une phrase. Notre méthode permet d’interroger également une base textuelle à

d’autres niveaux, tant du document lui-même que du paragraphe, pour autant

que cette notion soit définie au préalable.

Toutefois, nous ne disposons pas actuellement des mêmes fonctionnalités

pour manipuler l’information dans ces fenêtres. En effet, nous ne pouvons pas

traiter séparément les dépendances extraites lors de l’analyse de la base

textuelle. De ce fait, il ne nous est pas possible d’établir un seuil de rejet des

réponses dont le schéma syntaxique ne correspond pas suffisamment à la

question. Par contre, nous pouvons gérer l’utilisation du lexème désigné par

le focus ainsi que le module de résolution de coréférence des pronoms

sujets.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | | Sans coréférence | Avec coréférence

| | Enrichissement | Précision | Rappel | F-m1 | F-m2 | F-m3 | Précision | Rappel | F-m1 | F-m2 | F-m3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | Plancher | 83.02% | 35.34% | 65.38 | 49.58 | 39.93 | — | — | — | — | — |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | Syn. aveugles | 77.87% | 38.15% | 64.45 | 51.21 | 42.49 | — | — | — | — | — |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | Syntaxe | 83.84% | 33.33% | 64.34 | 47.70 | 37.90 | 82.05% | 38.55% | 66.95 | 52.46 | 43.13 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | Synonymes | 78.07% | 35.74% | 63.12 | 49.04 | 40.09 | 77.44% | 41.37% | 65.94 | 53.93 | 45.62 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | D | 74.02% | 37.75% | 62.09 | 50.00 | 41.85 | 75.69% | 43.78% | 66.06 | 55.47 | 47.81 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | D-Syn | 73.44% | 37.75% | 61.76 | 49.87 | 41.81 | 75.17% | 43.78% | 65.74 | 55.33 | 47.77 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | D-B | 69.34% | 38.15% | 59.60 | 49.22 | 41.92 | 70.97% | 44.18% | 63.29 | 54.46 | 47.78 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | D-EWN-M | 72.86% | 40.96% | 63.04 | 52.44 | 44.89 | 74.68% | 47.39% | 66.97 | 57.99 | 51.13 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | D-Dér | 73.64% | 38.15% | 62.09 | 50.26 | 42.22 | 75.34% | 44.18% | 66.03 | 55.70 | 48.16 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | D-B-EWN-M-Dér | 68.87% | 41.77% | 60.96 | 52.00 | 45.34 | 71.01% | 48.19% | 64.86 | 57.42 | 51.50 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | Tous | 68.87% | 41.77% | 60.96 | 52.00 | 45.34 | 70.59% | 48.19% | 64.59 | 57.28 | 51.46 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | |

| Tab. 7.21: | Résultats traditionnels avec et sans utilisation de la coréférence

pour une réponse d’un paragraphe. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | | Sans coréférence | Avec coréférence

| | Enrichissement | Exact | 1 exact | Faux | Sans | Exact | 1 exact | Faux | Sans |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | Plancher | 102 | 88 | 23 | 104 | — | — | — | — |

|

|

|

|

|

|

|

|

| | Syn. aveugles | 110 | 94 | 32 | 97 | — | — | — | — |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | Syntaxe | 83 | 74 | 16 | 121 | 96 | 85 | 21 | 107 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| | Synonymes | 89 | 78 | 25 | 115 | 103 | 90 | 30 | 101 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| | D | 94 | 83 | 33 | 109 | 109 | 95 | 35 | 95 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| | D-Syn | 94 | 83 | 34 | 108 | 109 | 95 | 36 | 95 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| | D-B | 95 | 84 | 42 | 105 | 110 | 96 | 45 | 92 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| | D-EWN-M | 102 | 89 | 38 | 100 | 118 | 102 | 40 | 86 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| | D-Dér | 95 | 84 | 34 | 108 | 110 | 96 | 36 | 94 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| | D-B-EWN-M-Dér | 104 | 91 | 47 | 96 | 120 | 104 | 49 | 83 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| | Tous | 104 | 91 | 47 | 97 | 120 | 104 | 50 | 84 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | |

| Tab. 7.22: | Résultats traditionnels quantitatifs comparés de l’utilisation

d’un seuil de rejet des réponses sans concordance syntaxique avec la question

nul ou minimal. |

|

Les tableaux 7.21 page et 7.22 page précédente montrent les résultats

comparés de l’interrogation de la base textuelle au niveau du paragraphe avec

d’un côté l’utilisation du module de résolution de la coréférence et de l’autre

la désactivation de ce même module. Par ailleurs, les tableaux 7.23

page et 7.24 page comparent les résultats obtenus pour l’ensemble des

enrichissements confondus lorsque la présence du lexème focus est exigé dans la

réponse et lorsqu’il ne l’est pas.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | | Focus requis | Focus non requis

| | Enrichissement | Précision | Rappel | F-m1 | F-m2 | F-m3 | Précision | Rappel | F-m1 | F-m2 | F-m3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | Plancher | 83.02% | 35.34% | 65.38 | 49.58 | 39.93 | — | — | — | — | — |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | Syn. aveugles | 77.87% | 38.15% | 64.45 | 51.21 | 42.49 | — | — | — | — | — |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | Avec coréférence | 70.59% | 48.19% | 64.59 | 57.28 | 51.46 | 35.86% | 57.03% | 38.73 | 44.03 | 51.01 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | Sans coréférence | 68.87% | 41.77% | 60.96 | 52.00 | 45.34 | 33.97% | 50.20% | 36.32 | 40.52 | 45.82 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | |

| Tab. 7.23: | Résultats traditionnels de l’interrogation de la base au niveau

paragraphe : variation des paramètres. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | | Focus requis | Focus non requis

| | | Exact | 1 exact | Faux | Sans | Exact | 1 exact | Faux | Sans |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | Plancher | 88 | 77 | 18 | 118 | — | — | —- | —- |

|

|

|

|

|

|

|

|

| | Syn. aveugles | 95 | 82 | 27 | 111 | — | — | — | — |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | Avec coréférence | 120 | 104 | 50 | 84 | 142 | 116 | 254 | 73 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| | Sans coréférence | 104 | 91 | 47 | 97 | 125 | 102 | 243 | 83 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | |

| Tab. 7.24: | Résultats traditionnels quantitatifs de l’interrogation de la base

au niveau paragraphe : variation des paramètres. |

|

Les résultats obtenus montrent une nouvelle fois la qualité de l’enrichissement

issu de la synonymie contextuelle, et principalement des dictionnaires

sémantiques. C’est en effet leur information qui permet d’atteindre le rappel le

plus large tout en maintenant la précision à un degré élevé, quel que soit le

paramètre modifié. Par ailleurs, l’enrichissement synonymique aveugle des

lexèmes non désambiguïsés confirme la pauvreté de son apport, négatif dans

tous les cas à ce niveau. Pour la première fois, l’enrichissement issu de la

dérivation morphologique génère des erreurs en nombre plus important que des

réponses correctes.

Par ailleurs, si l’importance du focus reste déterminante pour la précision,

l’utilisation du module de résolution de coréférence est moins déterminante que

lors de son utilisation dans des phrases. En effet, l’entité désignée par le pronom

anaphorique est souvent présente dans le même paragraphe que ce pronom.

L’utilisation de ce module est donc moins déterminante à ce niveau de

réponse. Le rappel reste toutefois bien plus important lorsque ce module est

exploité.

L’interrogation de la base documentaire au niveau textuel permet de

confirmer nos observations sur les différentes méthodes d’enrichissement,

notamment sur l’importance des synonymes contextuels, surtout s’ils proviennent

d’un dictionnaire sémantique. Par ailleurs, l’importance de la présence du focus

s’amenuise à mesure que la fenêtre de réponse est plus large car la faiblesse de la

précision, qui toutefois s’est améliorée, est contrebalancée par le rappel élevé.

L’importance du module de coréférence a maintenant complètement disparu,

car l’antécédent anaphorique est toujours présent dans le document.

Les résultats comparés de cette interrogation au niveau du document

sont présentés dans les tableaux 7.25 page et 7.26 page . Comme

les résultats de l’interrogation de la base textuelle avec utilisation de

la technique de résolution de la coréférence sont identiques à ceux qui

n’exploitent pas cette fonctionnalité, ces tableaux ne distinguent pas son

exploitation.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | | Focus requis | Focus non requis

| | Enrichissement | Précision | Rappel | F-m1 | F-m2 | F-m3 | Précision | Rappel | F-m1 | F-m2 | F-m3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | Plancher | 82.88% | 36.95% | 66.38 | 51.11 | 41.55 | — | — | — | — | — |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | Syn. aveugles | 78.86% | 38.96% | 65.45 | 52.15 | 43.34 | — | — | — | — | — |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | Syntaxe | 81.61% | 28.51% | 59.46 | 42.26 | 32.78 | 66.67% | 32.13% | 54.87 | 43.36 | 35.84 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | Synonymes | 77.78% | 30.92% | 59.69 | 44.25 | 35.16 | 65.91% | 34.94% | 55.98 | 45.67 | 38.56 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | D | 73.64% | 32.53% | 58.78 | 45.13 | 36.62 | 63.64% | 36.55% | 55.42 | 46.43 | 39.95 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | D-Syn | 70.18% | 32.13% | 56.74 | 44.08 | 36.04 | 61.22% | 36.14% | 53.76 | 45.45 | 39.37 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | D-B | 68.70% | 31.73% | 55.71 | 43.41 | 35.55 | 60.14% | 35.74% | 52.91 | 44.84 | 38.90 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | D-EWN-M | 75.21% | 36.55% | 62.07 | 49.19 | 40.73 | 65.58% | 40.56% | 58.38 | 50.12 | 43.91 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | D-Dér | 73.21% | 32.93% | 58.82 | 45.43 | 37.00 | 63.45% | 36.95% | 55.49 | 46.70 | 40.32 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | D-B-EWN-M-Dér | 72.22% | 36.55% | 60.42 | 48.53 | 40.55 | 63.52% | 40.56% | 57.06 | 49.51 | 43.72 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | Tous | 72.22% | 36.55% | 60.42 | 48.53 | 40.55 | 63.52% | 40.56% | 57.06 | 49.51 | 43.72 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | |

| Tab. 7.25: | Résultats traditionnels de l’interrogation de la base au niveau